Por diversas razones Manuel fue desconocido o ignorado durante muchos años en el país.

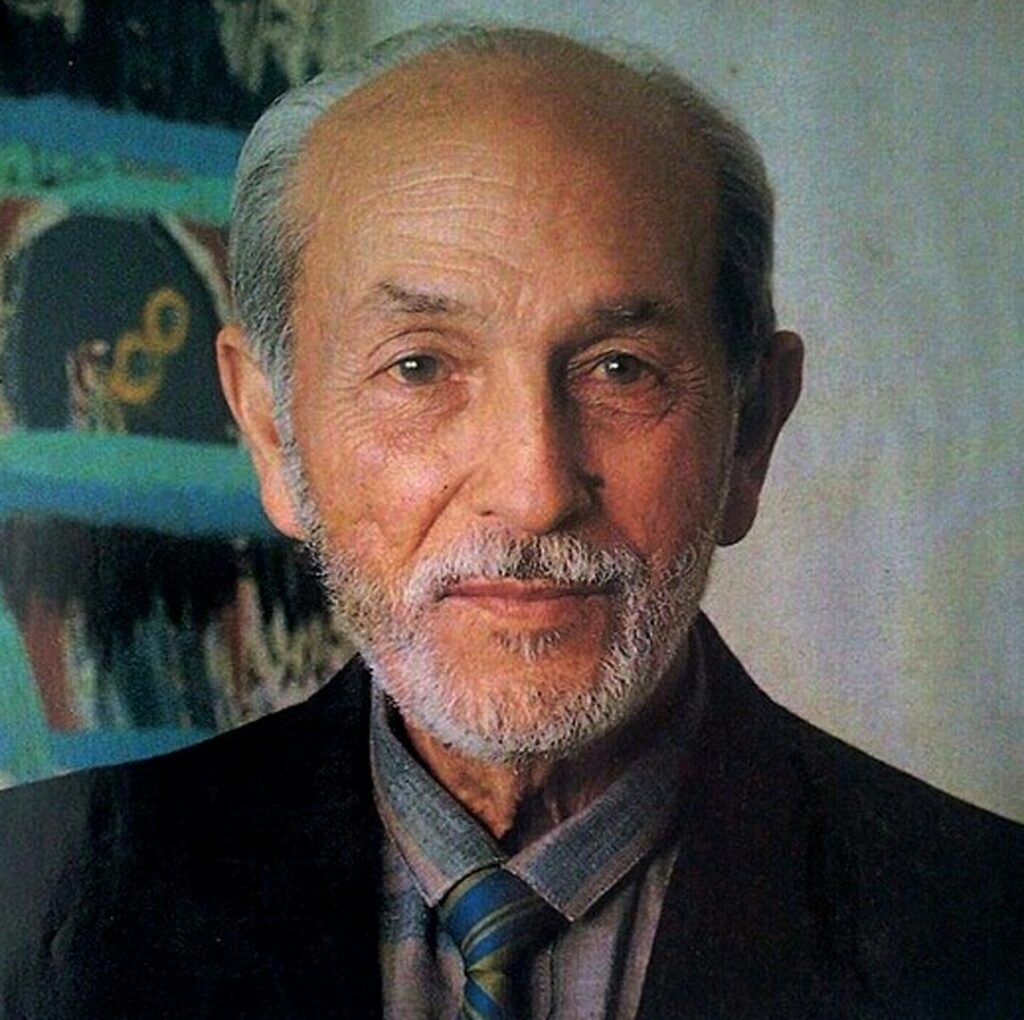

Esta semana, concretamente el pasado 7 de marzo, se cumplen 116 años del nacimiento de Manuel del Cabral, (1907-1999). Tenía 92 años a la hora de su muerte, hace 24 años. Para mí, el mejor y más poeta dominicano de todos los tiempos, autor de una obra poética que no tiene nada que envidiarle a la de ningún poeta latinoamericano de su tiempo, sin haber obtenido el Premio Nobel, aunque méritos no le faltaron, como tampoco a los que sí lo ganaron, como Pablo Neruda, “un buen poeta en cualquier idioma”, como dijera Gabriel García Márquez.

Por diversas razones Manuel fue desconocido o ignorado durante muchos años en el país, incluyendo su procedencia familiar al ser hijo de uno de los más conspicuos alabarderos del dictador Rafael Leónidas Trujillo, (Fermín del Cabral, autor de la pieza legislativa que cambió el nombre de la capital para ponerle “Ciudad Trujillo) lo cual le permitió realizar una exitosa y larga carrera diplomática que lo llevó por distintos países latinoamericanos, poniéndolo en contacto con la cultura y los principales escritores de la época, tanto de América como de Europa.

La obra poética de Manuel es extensa, diversa, con un estilo único que dentro de lo particular se hizo universal, pues abordando temas políticos, amorosos, sociales, filosofía, sexo, metafísica, incluso históricos, etc., sin alejarse de sus raíces afroantillanas, cultivando la llamada poesía negroide, siendo aún hoy uno de sus principales exponentes junto al cubano Nicolás Guillén, poeta nacional cubano. Manuel era, sin duda, un poeta mayor.

Manuel no fue un exiliado intelectual que salió huyéndole a la dictadura, como muchos otros, ni un combatiente antitrujillista que le permitiera, tras la decapitación de la dictadura, exhibir como trofeo sus méritos revolucionarios, por lo que, sin duda, pagó un precio, pues muchos ni siquiera le reconocieron su condición de poeta, y mucho menos autor de una obra tan importante y significativa como “Compadre Mon”, tal vez el mejor poema dominicano, superior, para mí, a “Hay un país en el mundo”, de Pedro Mir o “Yelida”, de Tomas Hernández Franco.

Conocí a Manuel en “La Esquina de Tejas” de la 27 de Febrero, ya en la postrimería de su vida. Muchas veces conversamos sobre literatura. Me regaló, en dos ocasiones, sus “obras completas” que por el azar del destino perdí en no sé qué lugar de mi pequeña biblioteca. Lo recuerdo con agrado. Era buen conversador; hombre de muchas vivencias y sabiduría. Cuando murió, el 14 de mayo de 1999, me dije: “Ha muerto uno de los escritores más grandes que ha dado el país, pero el país no lo sabe, porque no conoce su obra y porque tal vez nunca la conozca”.

Los cien años de Manuel bien podrían servir para conocer a Manuel, para publicar nuevamente sus obras completas, para llevarlo a las escuelas de tal forma que las nuevas generaciones puedan aprender sus versos. El ministerio de Cultura o el de Educación, bien pueden reproducir su carta a Compadre Mon, Trópico Negro, La Carabina que piensa, etc.

Celebro que a propósito del aniversario de la muerte de Manuel, la fundación que lleva su nombre y la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña hayan convocado a un pequeño gran acto para conmemorar los cien años del nacimiento del que considero el más grande poeta nacional dominicano. Debió hacerse un acto más grande y luminoso a nombre del ministerio de Cultura, el ministerio de Educación, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Biblioteca Nacional, entre otras entidades vinculadas al arte y la cultura.

Nunca olvidaré los versos que escribió en una lápida poética: “Hay muertos que van subiendo, cuanto más su ataúd baja”. Es el caso del propio poeta en la literatura dominicana.

Cabral-III

[Carta a] Compadre Mon

Tanto he pisado esta tierra,

que es ella la que anda ya.

Compadre Mon.

Por una de tus venas me iré Cibao adentro.

Y lo sabrá el barbero, aquel que los domingos

te podaba las barbas

como quien poda un árbol de la patria.

Y también Domitila lo sabrá, Domitila

que mientras comadreaba tenía entre las manos

unos duendes que hacían pan sabroso hasta el lodo.

Y hablo de Domitila, porque sin esa cosa…

quizá ni tu revólver fuera un poco de pueblo.

Porque ella fue tu risa, fue tu pan y tu catre.

¿Qué hubiera sido entonces de esas cosas humildes

que tocaron tus manos, tu calor, tus pisadas?

Tu caballo

hubiera sido siempre una bestia cualquiera.

Tal vez sin estas cosas los muchachos con sueño

ya hubieran enterrado tu pistola, tu espuela;

todo lo que en tu cuerpo y en tu aire

es la tierra que quiso no quedarse dormida.

Porque tú, que no fuiste nunca niño de escuela,

a la escuela te llevan en la boca los niños.

Es que no quiero hablar de tus cosas mayores,

ni aun de aquella extraña madrugada en que diste

órdenes a un soldado

para que repicara las campanas

por tu llegada al pueblo.

No.

No quiero hablar ahora de tus cosas de todos.

De lo que quiero ahora

es hablar del remiendo que te hacía la tía

en aquellos no aún gloriosos pantalones.

Hablo de la ternura con que tú ya besabas

sus manos costureras, cuando aún tus bolsillos

se cargaban de piedras para romper faroles.

La gente que te vio tan pequeñito

no pensó que la tierra se iba a poner tan grande…

Ahora,

cualquiera cosa tuya huele a patria.

Hasta Tico, el lechero

que llega con un poco de leche en su sonrisa,

y me dice:

aquí, Manuel, estuvo Mon un día,

¡que no rompan la silla donde lo vi sentado,

arrimado a esta puerta!

Ya ves, Compadre Mon,

no puedo hablarte ya de cosas grandes;

tu pistola, tus barbas, tu caballo,

tu nombre,

todo es pequeño junto a esta sonrisa.

¡Cómo brilla tu historia en los dientes de Tico!

Qué grande estás, Compadre Mon en esas

cosas pequeñas.

¡Por las ventanas de Tico yo me iré Mon adentro!

El maíz no lo sabe,

ni el trueno,

ni el agua.

Pero tú estás en el maíz del niño

que piensa crecer mucho y tener tu tamaño,

y tener un caballo como el tuyo

que entró en la historia a fuerza de ser patria.

El trueno no lo sabe,

pero tú estás en la garganta ronca

de los tambores que enronquecieron

de tanto hablar de ti…, de los rugidos

del paso de tu sangre.

El agua no lo sabe,

pero eres, el agua con un cuento…

tú le pusiste edad al agua de los hombres…

al agua que más duele, la pesada

¡que siempre llena venas, y con sed siempre el hombre!

Sin embargo, no quiero,

no quiero hablar, compadre Mon, de esas cosas visibles tuyas…

Yo prefiero decirte que Cachón, un muchacho

enclenque de mi pueblo,

estuvo muchos días y demasiadas noches,

torturándose,

fabricando,

puliendo unas estrofas, y luego, sin comer,

muchas veces,

iba a mi casa, casi asustado,

casi tartamudo, sorprendido,

y como quien comete su más sagrado crimen,

me decía: -Manuel, aquí tengo una cosa

que quiero que tú veas.

Pero nunca, nunca pude leerla,

porque temblaba para darme aquello…,

y volvía a su casacón aquello en secreto,

y volvía a pulir,

y a no dormir,

ni comer,

y volvía a hablar solo.

De esto, Mon, sí quiero casi hablarte en familia:

de aquel muchacho débil escribiendo tu nombre,

buscando entre tus barbas raíces de la tierra,

los árboles perdidos de la patria…

De esto, Mon, sí quiero casi hablarte en familia:

de aquel muchacho en huesos

que iba a la barbería

y diez veces le preguntaba al barbero

que cuánto le debía…

(Porque, Mon, es muy triste

no terminar un verso).

Aquel muchacho simple que perdió la memoria

y que yo le decía que comiera…

Aquella emoción pura que al nombrarte, parece

que se abría las venas para que se bebieran

hondo y tibio tu nombre.

Esto sí me parece que no deja que el tiempo

gaste hasta lo más simple de tu voz:

tu sonrisa.

Y a ti, Compadre Mon, que te encontré una tarde

haciendo el hoyo puro

del futuro cadáver de tu cuerpo

(porque nunca supiste que tu muerte

no cabe en ningún hoyo de la tierra).

Yo mismo que de niño te conocí en el aire

que respiraba el pueblo,

iba ya repartiéndome tu vida,

iba haciéndole un poco de mis cosas,

iba ya no dejándole morir…

Después el campamento se ocupó de tu nombre,

de tus cosas mayores.

Y era difícil ya, que como un hombre cualquiera,

te pegaras un tiro,

o te entregaras a menudencias,

a pequeñas manías;

porque hasta aquellas inútiles palabras a tu gato

tenían ya un sentido,

porque así son, Don Mon, todas las cosas

que pertenecen a lo que ya tiene

tamaño de destino…

Un simple canto de gallo que despierta

las cosas de la mañana,

toma de pronto la estatura de un siglo.

Si entre las cosas que se despiertan con su canto

se levanta un caballo con la historia en el lomo.

Te estoy diciendo esto, viejo Mon, ahora

en que hacer unos versos y ponerse a decirlos

es un peligro… tan grande

como ponerse a hacer la patria

con sables de madera de sándalo.

Porque nosotros, los que hacemos

estas cosas de sueño, no estamos preparados

para la fiesta del honor con precio…

Yo voy, a ratos, ciegos que tocan su instrumento

por unos cuantos cobres. Muchas veces,

después de sus canciones, voy a verme al espejo,

y miro bien mi cara para ver si es la mía…

Porque, a veces, cuando cantan los ciegos,

muchas cosas del cuerpo voy dejando

no sé a dónde…

Por eso,

pregunto por mi nombre cuando cantan los

ciegos.

Te estoy diciendo esto porque a veces

lo que nació en tu pecho lo tienes en la mano…

Te estoy diciendo esto, viejo Mon, porque a ratos,

hablas conmigo cosas que hablando no me dices.

He caminado mucho por los ríos

que vienen de tu cuerpo cuando a oscuras

te hicieron; y sé que cuando sangras

te salen por las venas los sueños más varones.

Es que desde hace tiempo,

tú construyes la patria, destruyéndote.